相続の名義変更って何から手をつけたら良いのかしら

まずは遺言書があるか確認しましょう。

相続手続きを開始する際に最初に行うべき手続きの一つが、遺言書の確認です。遺言書の種類や保管方法によって手続きが異なります。

以下では

- 手書きの遺言書(自筆証書遺言)の場合

- 手書きの遺言書を法務局に保管している場合(自筆証書遺言保管制度)

- 公正証書遺言の場合

のそれぞれの手続きついて説明します。

自筆証書遺言の場合

夫が亡くなる前に、私が遺言書の封筒を預かっています。

封をされている遺言書は開封しないでください。そのまま裁判所に提出しましょう

自筆証書遺言は、遺言者が全て手書きで作成した遺言書です。

遺品の中に書き置きがあった、遺言書と書かれた封書が出てきた、などで見つかることが多いかと思います。

また、遺言者が生前に遺言を書いていることを知らせていたり、「死んだら読んでくれ」と封書を預かっている場合もあるでしょう。

自筆の遺言書を発見した場合、家庭裁判所に提出して『検認』という手続きを行う必要があります。

『検認』とは、相続人に遺言書の存在とその内容を知らせるための手続きです。

この手続きでは、遺言書の形や修正の状態、日付、署名などを確認、記録します。これにより、遺言書の偽造や改ざんを防止することができます。

自筆の遺言の検認手続

- 申立書の提出:検認を申し立てるには、家庭裁判所に「検認申立書」を提出します。申立書には、遺言書の内容、相続人の情報などを記載します。

- 必要書類の準備:申立書とともに、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などが必要です。

- 検認の通知:家庭裁判所は申立書を受理した後、相続人全員に検認の日時を通知します。

- 検認の実施:検認の当日、相続人が集まり、裁判官が遺言書の開封と確認を行います。申立人以外の相続人の出席は任意ですので、全員出席しなくても検認は実施されます。

- 検認済証明書の発行:検認が終了したら、検認済証明書を申請します。この証明書を各種手続きに使用します。

関連リンク:裁判所 遺言書の検認

2. 法務局保管制度を利用している場合

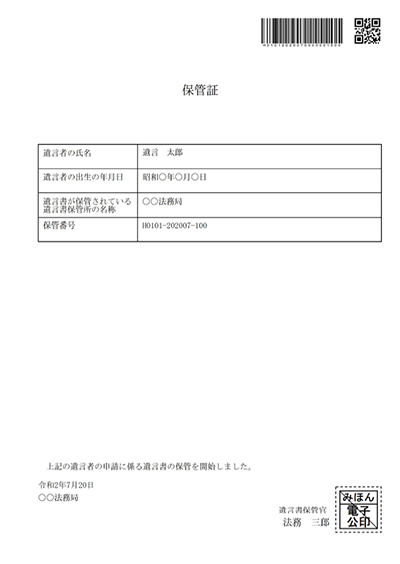

遺品の中に遺言書の保管証というものがありました

法務局へ『遺言情報証明書』の交付請求をしましょう

法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局に保管し、相続手続きの際にその存在を確認・証明するための制度です。

遺言者が保管手続きを行うと、保管証が発行されます。遺言者から生前に保管のことを知らされていたり、保管証を預かっている方もいるでしょう。

保管証が見当たらない場合や、保管制度を利用しているか不明な場合は、法務局で確認手続きを行うことができます。

法務局にて遺言情報証明書の発行手続きを行い、この証明書を遺産の名義変更手続きに提出します。

この保管制度を利用している場合、裁判所での検認手続きは不要です。

遺言書情報証明書の発行手続き

- 証明書の発行申請:

- 申請場所:全国すべての法務局。

- 必要書類:

遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本

相続人全員の戸籍謄本(遺言者の死亡日以後作成のもの)

相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内) - 手数料:1通1,400円。

- 申請方法:事前に予約して窓口での申請。郵送での申請も可能です。

- 申請場所:全国すべての法務局。

法務局の遺言保管制度の手続きは、すべて事前の予約が必要です。

関連リンク:法務省 自筆証書遺言保管制度のページ

3. 公正証書遺言の場合

父は生前、公正証書で遺言書を作っていました。『正本』が手元にあります。

正本をそのまま手続きに使用できます。

公正証書遺言は、遺言者と二人以上の証人の立ち会いのもと、公証人が作成し、遺言者が署名・押印する形で作成される遺言書です。

公正証書遺言は厳格な手続きを経て作成されるため信頼性が高く、紛失や改ざんのおそれがありません。

遺言作成時に遺言者または遺言執行者に『正本』と『謄本』が渡されます。

紛失しても再発行の請求ができます。

遺産の名義変更の際に『正本』を提出します。

公正証書遺言も裁判所の検認手続は不要です。

関連リンク:日本公証人連合会 公証事務 遺言

遺品に遺言書などが見つからない場合

念の為、法務局や公証役場へ確認しましょう

遺言書が見つからない場合でも、遺言書が存在する可能性があります。念のため、法務局および公証役場へ確認しましょう。これらの機関では、遺言書が保管されている場合があります。確認手続きは以下の通りです:

- 法務局への確認:自筆証書遺言が法務局に保管されているかどうかを確認するため、「遺言書保管事実証明書」の発行を申請します。

- 公証役場への確認:公正証書遺言が公証役場に保管されているかどうかを確認するため、最寄りの公証役場に問い合わせます。遺言検索システムで遺言書の存在を確認することができます。

遺産分割協議(相続人同士の話し合い)

亡くなられた方が遺言書を作成していない場合は、相続人同士の話し合いで遺産の分割を決めます。

もし遺言書が見つからない場合や存在しないことが確認された場合、遺産分割協議によって相続人全員で遺産の分割方法を決定する必要があります。遺産分割協議の流れは以下の通りです。

- 協議の開始:相続人全員で遺産の分割方法について話し合います。全員の合意が必要です。

- 協議書の作成:合意が得られたら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。

- 各種名義変更手続き:遺産分割協議書に基づいて遺産の分割を実行します。不動産の名義変更や金融機関の手続きなどを行います。

遺産分割協議が難航する場合は、裁判所や民間の調停機関での調停や、裁判を通じて解決を図ることもあります。専門家の助けを借りることが推奨されます。

おわりに

まとめです。

- 手書きの遺言書は、裁判所で検認手続き

- 法務局の保管制度の場合は『遺言情報証明書』の請求

- 公正証書の場合は、正本を名義変更手続きに使用する

相続手続きを開始する際には、遺言書の種類に応じて異なる確認方法が必要です。遺言書の正確な確認は、相続手続きをスムーズに進めるために不可欠です。

相続手続きには期限が定められているものがありますので、早めに手続きを始めましょう。

手続きの時間が取れない方、ご不明な点がある方は、専門家に相談しましょう。